格罗福与张韬以设计、生态、韧性和研究为题发表评论

While ecology and resilience are among the most salient topics in contemporary landscape architecture, their inherent relationship and differences have deep implications on practice

Sasaki

Sasaki

How much right can be done to a wrong? Despite being widely criticized for its environmental impacts, the trend of coastal land reclamation is still prevalent in many regions around the world, especially in developing countries. Some recent reclamation is occurring at such an alarming scale and pace that it is challenging planners and designers with the question: what is the profession’s right reaction to this wrong reality?

填海造地和滩涂垦荒长久以来在中国的民俗文化里是人定胜天,变废为宝的励志所为。然而其所带来的严重生态危害已经广泛地被科学证实和批判。纵观全球,填海(江,河,湖)造地不仅是众多发达国家滨水都市不容忽视的历史,更在当今诸多发展中国家仍然盛行。这其中有经济利益和土地政策的原因。暂且不去妄加定夺好坏,一些当下正在以惊人尺度和速度发生的填海造地项目不得不让人三思其背后的社会经济推动力以及生态后果。这也给以生态规划为己任的设计师们提出了一个近似无解的命题。在面对日益加剧的填海造地现象里,我们该以怎样的姿态来应对,是否参与以及如何参与以期改善不容乐观的环境危机?对与错之间博弈的微妙界限又在哪里?

生态和公共环境意识已经在景观和规划行业逐渐形成共识。但是设计行业在土地开发决策过程中非常有限的参与和发言权严重束缚了我们的发挥和影响。特别是当我们在设计任务书里发现项目定位和既定条件里有重大生态缺失时,往往已经为时已晚。决策过程上游所制定的开发策略往往由于法规和操作流程的原因无法再做调整。当然这些开发决策除了对生态的考虑,往往有诸多社会和经济原因。我们可能不能上升到道德的高度去简单评判孰优孰劣。但仅从规划和设计的行业角度来看,我们是否该谨慎地参与并在有限的条件下进行生态改善?对一个填海造地的多少生态改善才能为我们的参与辩护?

历史上的例子不胜枚举。例如,经常被作为全世界城市设计和规划所推崇和学习的荷兰有六分之一的国土是填海所得。试想华盛顿特区没有了著名的潮汐湖和数千棵樱花绽放的景观,皮埃尔·查尔斯·朗方(Pierre Charles L’Enfant)的标志性规划将失去几乎一半。今天的林肯纪念堂,杰弗逊纪念馆和马丁路德金纪念碑所在的地方直到1890年还是一片滩涂。甚至我们所在的波士顿,19世纪的移民潮促使了大量新社区的建设以缓解城市人口压力。这期间有50年时间日夜不停每天有3500火车皮的砾石地被运送到波士顿后湾地区(Back Bay)填海造地。而景观之父弗雷德里克·劳·奥姆斯特德(Frederick Law Olmsted)的参与在此留下了联邦大道(Commonwealth Ave),完成了著名了翡翠项链景观系统(Emerald Necklace)。今天波士顿有六分之一的土地是填海所得。当然当我们在被奥姆斯特德的远见所折服的同时,应该清楚地知道这些今天美国的文化名胜景观是在一个错误的生态前提下建立的。今天我们更应该科学求证,尽量避免这些错误的造地决策。但是如上文所提,当这些决策不幸已成事实的时候,规划和设计行业在这个博弈过程中该如何抉择是一个难题。抱怨地回避还是试图做一些逐步的改善?可能回避会更简单,但鸵鸟把头埋到沙子里是对现实的消极逃避。如此,没有奥姆斯特德的参与,波士顿的后湾沼泽湿地可能早就完全被开发所取代。

林城市的海岸边界设计能重建红树林栖息地并改善该区域的水质

当然在这个博弈中过程中我们也有所尝试和心得,力图改善本来会有更加严重生态后果的开发决策。比如我们近期在马来西亚的森林城市项目, 和崇明岛新村沙项目都和波士顿的后湾地区有着类似的历史背景。快速发展的经济,城市移民潮和中产阶级的迅速壮大带来了前所未有的对新城区的需求。我们并不认同项目既定的土地和开发前提条件,但是当环保论证无法战胜经济开发动力的时候,我们是否参与和如何参与项目以改善其本来可能的生态影响呢?我们经常以一句谚语自勉”种一棵树最好的时机总是在20年前,第二个最好的时机就是现在!”我们在无法改变森林城市土地用地框架的条件下保护了250公顷的重要濒危生态栖息地,并着重在人工岛的边缘打造具有生态服务功能的自然岸线。在崇明岛新村沙项目上,我们成功地说服了开发商和当地政府放弃最初本要修建的两个私人高尔夫球场的计划,而改为打造能够服务大众的公共绿地和湿地教育公园。这些设计的介入同时考虑未来全球变暖和海平面上升的挑战,利用抬高滨水开发加固城市基础设施防患于未然。

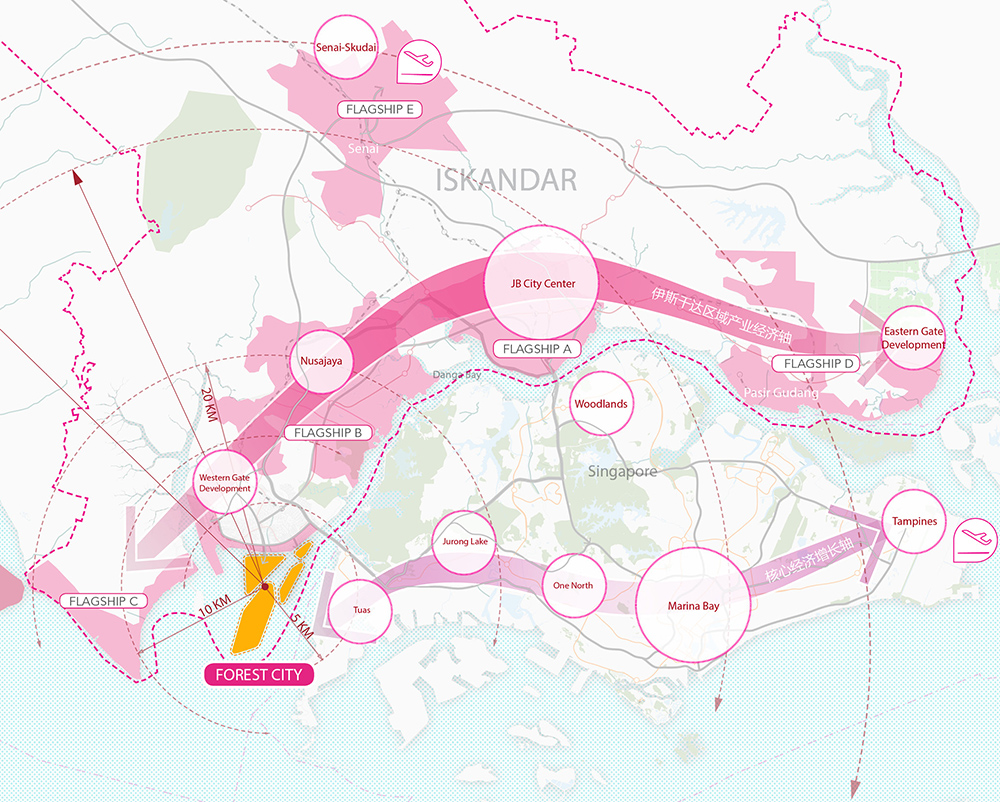

区域背景:马来西亚半岛与新加坡通过堤道紧密连接

这些大尺度的挑战和机遇并不只在今天大兴土木的发展中国家才有。由于全球气候变化,我们应该在更大范围内重新审视滨海城市的未来,这其中也包括上文提到的具有文化历史意义的华盛顿特区和波士顿等。例如,美国城市发展署组织了”设计重造(Rebuild By Design)”设计竞赛,邀请了众多世界顶级的设计师来为这些生态敏感的城市地带出谋划策,寻找创新又现实可行的出路(点击这里查看Sasaki的设计·重建方案)。仅仅参考历史案例已不再能满足应对未来挑战的要求。 如果要完全以生态的方法改善这些发达地区的滨水城市以适应未来气候变化和海面上升将不可避免的需要颠覆性的改造和大量的投入。如何在资金上支持和平衡这些城市改造策略也同样具有挑战性和需要创新的解决办法。

森林城市的经济定位

就理论而言,我们希望经济发展的推动力不会永远站在环境危害评测的上风,作为填海造田的根本依据;我们希望过去200年里全世界三分之一的湿地没有被吞噬;我们希望部分曼哈顿下城可以重新恢复成滩涂湿地。在规划设计行业和相关领域携手在土地利用开发决策过程中建立我们更大的发言权之前,这些愿望可能一直都是无解的命题。如果填海造田依旧暂时盛行,与其抱怨现实的残酷,不如试着做些改变,即使是从最小的一步开始。我们坚信勿以善小而不为,积少成多,终会带来积极的影响。同时对这些填海造田项目的参与往往给应付未来海平面上升的威胁提供了一个从城市基础设施着手的解决机会。有些时候,我们在尝试争取之前并不知道机会所在,但是这个尝试的决定本身也是一门艺术。我们希望把这个问题也分享给我们的同行:该如何谨慎选择,并清楚地知道我们在项目大环境下所扮演的角色,利用专业知识帮助和改善不可避免和已经发生的填海造地项目?答案就在我们整个行业同心协力的行动中。

本文章内容是基于Sasaki董事迈克尔·格罗福(Michael Grove)和高级主管张韬在2015年美国景观协会年会的报告。作者特别感谢Jason Hellendrung对文中海平面上升和”设计·重建“部分的帮助和建议。

While ecology and resilience are among the most salient topics in contemporary landscape architecture, their inherent relationship and differences have deep implications on practice

Economic resilience and ecological restoration fell hand-in-hand—the success of one goal relied on the success of the other at Gulf State Park